FOCAC 2024画下了浓墨重彩的一笔,真正的考验将在2025年到来——战略升级能否转化为具体成果。

2025年6月,中非合作论坛(FOCAC)成果落实协调人部长级会议在长沙召开,非洲与中国领导人再度聚首。自2024年北京峰会以来,这股合作的势头愈发明显。去年的峰会不仅吸引了53个非洲国家与会,更被誉为“最成功的非洲+1峰会”。在大会堂之外,习近平主席还与40位非洲国家领导人分别会晤,聚焦双边议程。然而,超越红毯与礼仪,2024年北京峰会真正开启了一个新篇章——非洲的声音更加响亮,战略也愈发清晰。

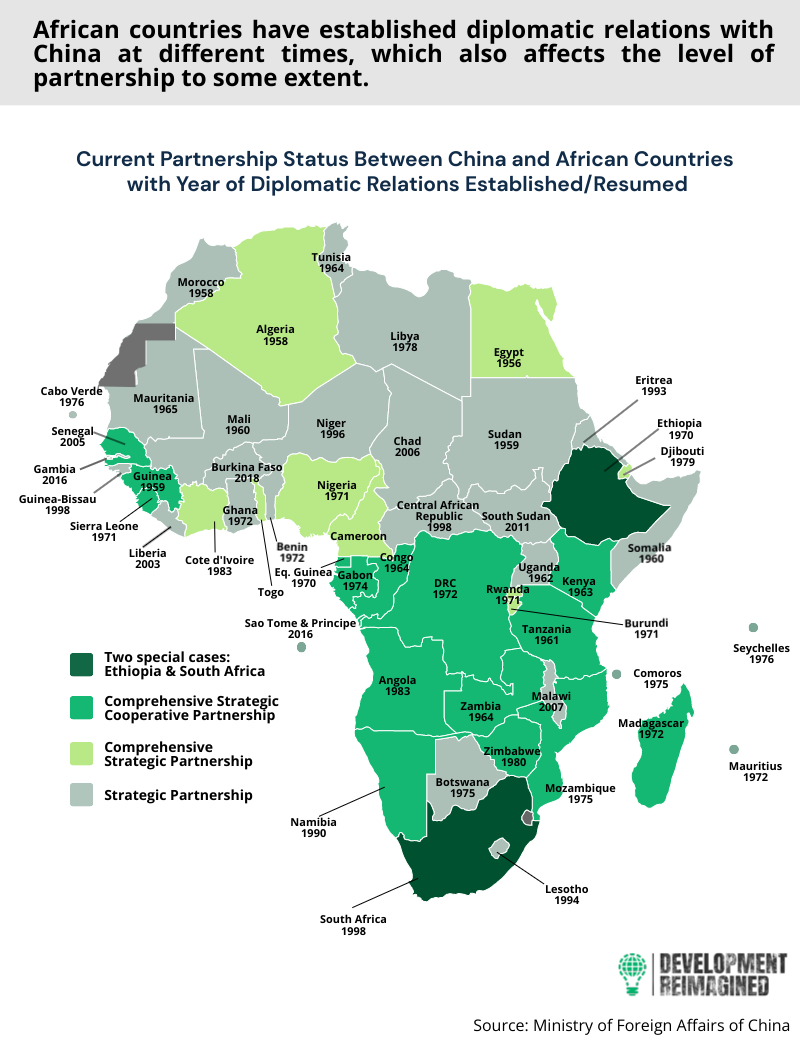

对非洲领导人而言,最具意义的成果之一是:整体中非关系升级为“全天候伙伴关系”,而所有双边关系至少提升为“战略伙伴关系”,部分甚至达到更高层级。听起来像是外交辞令,实则内涵深远——“战略”意味着合作已不再是偶发性的项目合作或行业对接,而是融入国家发展规划,建立制度化机制,确保落实。这种战略性合作具备抗风险能力,能够抵御地区不稳与全球市场波动,涵盖高层和平与安全协调,并通过机制化磋商,助力全球治理。

从《北京行动计划(2024)》的执行情况来看,中非关系的外交升级,正在逐步转化为可见成果。其一,贸易领域迎来突破:相较于2024年底中国承诺对非洲最不发达国家出口产品免关税的有限措施,中国如今已对53个与其建交的非洲国家全面取消关税。这一动作,与美国近期对非洲出口商品加征高达50%的关税形成鲜明对比。

投资领域同样变化显著。自2024年北京峰会至2025年3月,中国企业对非洲新增投资达133.8亿元人民币(约18.7亿美元),并为非洲发展项目提供了1300亿元融资与1400亿元保险保障。这些数字表明,合作升级绝非象征意义,它们已在资源流动与市场准入中发挥着实际效用。

然而,关键在于:非洲国家能否真正让这些成果落地生根。

正如睿纳新的数据所示,合作升级往往发生在峰会或高层互访期间,但真正的驱动力,是持续而有深度的互动。安哥拉就是典型例子。自2010年习近平时任副主席访问安哥拉并确立战略伙伴关系以来,安哥拉于2018年加入“一带一路”,将其发展战略与中国的全球愿景相结合。2024年3月,安哥拉总统洛伦索访华后,双方关系升级为“全面战略协作伙伴关系”——这是顶级关系层级,意味着双方围绕共同的长期战略目标制定联合行动计划,在基础设施、能源、开发融资等领域达成具体承诺,并在地区与全球治理议题上形成共识。

连续35年,中国外交部长的首访始于非洲。2025年,这一传统仍在延续。王毅外长访问纳米比亚、刚果(布)、乍得与尼日利亚,重申基础设施、工业化与贸易领域的共同优先事项。紧随其后的,是更具操作性的双边协议——如与刚果签署《全面经济伙伴关系协定》,以及在长沙会议期间与纳米比亚达成的农产品加工与产业园发展战略合作协议。

值得注意的是,受益的并非只有非洲大国。马达加斯加早在2017年就成为中国的全面战略协作伙伴,正是其长期参与“一带一路”并致力于农业创新所致。杂交水稻技术与联合研究中心,已成为双方合作中的核心议题,关系到气候智慧型粮食安全的未来。同样,卢旺达在上届FOCAC中的合作升级,助力其农业现代化与产品出口,咖啡与辣椒已成功打入中国市场。

归根结底,中国的回应是对非洲积极行动的反馈。这种新型合作结构,源于需求,而非施惠。

这既是机遇,也是挑战。非洲国家需要更加精准地制定战略,才能充分释放合作升级的潜力。尽管《北京行动计划》描绘了宏观愿景,真正的落地却取决于具体国家的方案与清晰的目标。如果希望获得更优贸易准入,必须以数据、产品质量与市场准备为依托,主动争取;如果寻求产业升级支持,就需要证明能创造就业与附加值,而非仅仅“引进工厂”。

尼日利亚便是典型案例。尽管早在2005年便与中国建立战略伙伴关系,合作却长期不温不火。直到2024年,局面开始转变。中尼政府间委员会于6月正式成立,由两国外长共同主持,标志着关系进入机制化轨道。此后,双方合作持续升温,契合尼日利亚转型为中国商品出口竞争国的战略目标。其中一项重要成果是2024-2026年三年合作规划,聚焦能源、矿产与冶金领域,强调提升价值链、推进工业升级;另一项是续签150亿元人民币的货币互换协议。

合作的成果已初现端倪。FOCAC期间签署的多项双边协议,涵盖从港口、铁路到能源通道的基础设施投资。尤其是可再生能源领域,亮点频现。博茨瓦纳建设的100兆瓦太阳能电站获得中国融资,乌干达与坦桑尼亚推进大型水电站建设,埃及、毛里塔尼亚与津巴布韦的风电项目亦进展顺利。这些“先行者”国家,正通过合作升级,加速绿色工业化转型。在医疗卫生领域,疫情的影响促成了疫苗联合生产、医疗物流与区域公共卫生体系建设的合作。数字基础设施与电子商务同样成为合作议题,彰显非洲经济转型的数字化需求。

但成果能否实现,取决于国家的准备程度。那些将合作融入国家发展蓝图,并与《2063议程》等非洲大陆规划相衔接的国家,更有可能获得实际收益。否则,合作升级很可能只是“挂名”的外交成果。同时,亦有声音担忧,若中国项目推进缺乏非洲深度参与,可能引发投资失配与本地反弹。

这正是为何国家层面的战略规划变得尤为迫切。未来的中非合作,当然离不开北京的引领,但同样取决于各国政府、区域组织乃至城镇与社区的实际执行。

令人欣慰的是,越来越多的非洲国家开始相互学习。从卢旺达与津巴布韦通过中国援助扩展水井项目,埃塞俄比亚工业园推动制造业升级,到坦桑尼亚自“绿色通道”机制推出后芝麻出口与产量的增长,非洲大陆各地都在积累有益经验。FOCAC不仅应是中非对话的平台,更应成为非洲国家彼此协商、共建区域价值链与争取集体利益的场域.

FOCAC 2024是重要的里程碑,但2025才是检验合作升级是否能落地的关键之年。

随着中国加深与拉美、中亚及其他地区的互动,非洲亦需进一步明确自身的价值主张。非洲政策制定者必须自问:合作升级对我们而言意味着什么?更重要的是,如何将外交语言转化为国内的实际成果?

行动计划已在推进,合作机制已在运作。现在,主动权在非洲这边。

本文原文《Africa and China: Turning FOCAC’s Strategic Upgrades Into Real Outcomes》首发于《The Diplomat》,作者Huiyi Chen系睿纳新研究与协调分析员。原文链接:https://thediplomat.com/2025/07/africa-and-china-turning-focacs-strategic-upgrades-into-real-outcomes/